我们写心得体会能够更好地倾听内心的声音,找到自己的人生方向和目标,通过分享心得体会,我们可以为他人提供实用的建议和指导,帮助他们更好地实现自己的目标,66范文网小编今天就为您带来了《呐喊》阅读心得6篇,相信一定会对你有所帮助。

《呐喊》阅读心得篇1

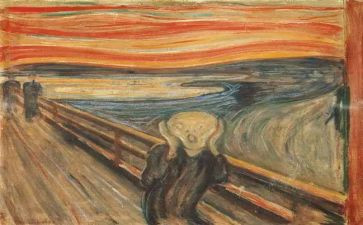

朋友们,你们听说过《呐喊》吗?看过《呐喊》吗?了解《呐喊》吗?《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,他把在1918年至1922年间写成的十四篇小说写成书,命名《呐喊》。全书都是揭示就社会给人们带来的疾苦,批判旧社会的黑暗,表现了作者对新生活的渴望呐喊为新文化运动呐喊!

鲁迅是现代文学语言大师,他的文学语言纯净、简洁、生动,富有艺术表现力。读一读这本书,你会感觉仿佛身临其境,进一步体会小说的中心,感受读者的心境,鲁迅先生用独特的手笔,勾勒出了一幅幅动人的画面,催人泪下,发人深省,鬼读者多方面的艺术享受,令人常读常新。其中我喜欢的几篇小说里面的人物是孔乙己和闰土。

孔乙己是一个清末一个下层知识分子,他热衷科举,一心想考个功名,可惜他耗尽了年华,最终却沦为乞丐,可依然想读书人那样傲气,为了生存,他不得已而为之,偷了东西还被人打断了腿,还对别人说他的腿是得断的。他最喜欢吃的东西是热就和茴香豆,还喜欢逗孩子们玩儿。最后却落了个默默死去的下场,但遗憾的是他至死还不明白自己终生穷困的原因,表现了作者对迫害他的封建制度的憎恨。

闰土是《故乡》中的典型人物之一,二十年前的闰土是一个率真活泼、无忧无虑、勇敢淳朴的男孩,他相貌不凡,手脚灵活,说话干脆利落,是鲁迅儿时的好友。和别的小孩子一起玩雪地捕鸟、海边拾贝、月夜看瓜……可是二十年后的他又变成了什么样子呢?贫穷、衰老、麻木缠绕着他死死不放,迫使他变成了一个“木头人”。但闰土依旧不变的就是他善良忠诚、勤劳朴实的性格。

书中的第一篇小说《狂人日记》,描写一个迫害狂症患者的心理活动,主人公由于受到封建制度和封建礼教的束缚和压迫,从而产生了狂人对社会的恐惧心理,他认为这是个吃人的社会,而他也会被吃掉。最终发出了“救救孩子”的呼声。本小说揭露了封建礼教在仁义道德掩盖下的“吃人”的本质,被誉为“彻底反对封建制度的第一声春雷”。

?阿q正传》是鲁迅小说的代表作,穷苦农民阿q一无所有,靠给人家做做苦工挣点小钱为生,却处处受到危机和欺凌,无奈之下,他用“精神胜利法”来自我安慰,自欺欺人,艰难度日,他向往革命,最后惨死在法场上。表现了农民在封建制度的压迫和腐朽的传统思想的毒害下造成的人性的扭曲,揭示了旧民主革命脱离群众的不彻底性。

当然,还不止这些,在后面,还有很多值得一看的文章,比如《明天》、《白光》等等,体会作者的用意,意味无穷,给人以无限遐想。

读一读《呐喊》,了解了解鲁迅,体会体会文章,相信你会有意想不到的收获,《呐喊》,值得你去深思!

《呐喊》阅读心得篇2

【读书心得】心流

心流等于成长。

关于《心流》的评价及价值,是一部大部头的著作,把精神领域的研究推动到科学研究的层面,许多文章借用了它的研究成果,受到了它的启发。

心流是感受到自己感受的变化;心流是感受幸福的过程;心流是成长中的必经之路。心流,无处不在,心流,无时不能。它的核心要义是专注。书上说叫沉浸。我想,此时此刻,沉浸无以表达我的感受,我要把它重新定义,叫沉浸加沉醉。沉浸更多的味道是囿于其中的一种行为状态,沉醉更多的味道是囿于其中的一种精神状态。所以,我想用书上的沉浸,加我的沉醉,用匡衡凿壁偷光的执着坚守,用陶渊明每有会意便欣然忘食的痴迷癫狂,来表达书上的沉浸我的沉醉。我冥想到这样一个画面,匡衡那种专注静谧的形态,是相对静止的存在;陶渊明那种突然乍起的癫狂,是手舞足蹈、得意忘形的存在。我要用无形中有形,无声处有声,无情时有情,来解读沉浸和沉醉,来捆绑沉浸和沉醉,来感受沉浸和沉醉。即使这样,我还是“非常名”,就用“无中生有”来作最后了结吧。

心流,我的心路历程。

从儿时说起。心流,把我带回童年,进入回忆。从六七岁起,跟爷爷一起睡,也就是晚上跟他作个伴。夏天,光着腚,躺在凉席上,听静夜蝉鸣,飞蚊低吟。这时候,爷爷挥动蒲扇,为我驱蚊纳凉。冬天,还是光着腚,钻进爷爷被窝,用我的火烫吸走冰冷,再回到自己的被窝,只是让爷爷不觉得冷。经常的,这个冰冷每天要霸占我两次,可是,我愿意。我的爷爷是个读书人,他有他对读书的理解,一个经历,说明点滴。那年那时,现在叫开学季,他要送我上学堂。我的童年就一个字,玩儿,怎么肯受那样的约束,一股脑的撒泼耍赖,挣扎摆脱,爷爷执拗的抓着我的手腕,费劲的拖拉,竟然,我的胳膊在肩膀处脱臼了,可想而知,他的执拗我的挣扎。结果让我兴奋,因年龄不够未被录取,我顺理成章的,又放飞回了我的快乐,直到七周岁,我自主自觉地步入学堂。与爷爷更多的记忆是初中阶段。那是一个简单的循环,上学、放学、吃饭、陪爷爷入眠。爷爷喜欢读书,那时节的春风里,马扎上;那时候的晨光里,暮色下,经常端着一本书。爷爷慈眉善目,白眉毛白胡子,白的彻底,白的透亮,持卷之余,时而捋捋微微前翘的山羊胡,他严重哮喘的呼吸声,都不能打破那一时三刻的静谧与安详。那样的画面,至今还在,在睡梦里,在冥想中。就是在那个时候,我看了《水浒传》《三言》,听了《西游记》《三国演义》《岳飞传》。后来,小说侵占了我参加工作前的大部分时光。

读书,我不会,我只会看书。直到参加工作后,老领导的一言唤醒梦中人。多读书,读好书,从此,走上了会读书的康庄大道。从上学的角度来讲,我不是一个好学生,各种玩儿,把课堂上课,欺负到了死,以至于五年高中,紧吧紧儿的,上了个专科院校,我没有任何贬低专科院校的意思,只是证明自己没有珍惜光阴这个事实。没有学好数理化,却养成了阅读的习惯。也许是童年、青少年时期受爷爷的影响吧。爷爷给我起的名字,又给我起了大号,我的大号里有一个“翰”字,是书香门第的意思,是因为这个“翰”字之意,加持我把读书进行到底的吗?我不知道,反正,我是同辈中读书最持久的一个。知天命之年,还能记得爷爷的形象,是对爷爷启蒙我读书的报答吧!读书并能持久,是对爷爷遗志的继承吧!

心流,我的对照检查。

从实践说起。心流,让我重拾记忆,工作生活的点滴。

明确大方向,挑战小目标。跟随时光机,回到二十年前,一次加班吃饭,老领导说,一个月读一本书,四年后,你将相当于大学中文本科毕业。那么神奇吗?就此,我确定了“小目标”。这绝对不是一个小目标,一路走来,如果不是一个月一本书的心底呐喊,如果不是一个月一本书的目标引领,如果不是一个月一本书的任务督促,真的很难完成。这个任务目标,让我完不成下月补,让我略有闲暇赶进度,这个目标至今从未缺席。由此也总结出,目标确定要科学,平站不可及,踮脚可触摸。太低没有挑战性,会失去兴趣容易放弃,太高难以实现,精神受挫也容易放弃。用不断实现小目标,积累勇气,时间久了,回头看,会有很大收获,会继续努力。我也把这个方法分享给了同志们、朋友们、孩子们。我也同时学会了选书,读什么书,对很多人也是个困扰,有钱不会花,有书不会选。其实很简单,读的书里会有信息,会有好的书单,会告诉你下一步该读什么。以书选书,读书选书,简单吗?不会选书,不知道读什么,还是书读的少。坚持,坚持,再坚持;思考,思考,再思考;实践,实践,再实践。蓦然回首,你会发现,你已经站在了山巅!

专注感官,体味文字的魅力。妄想高尔夫,译诗比赛,这些都是专注于具体。一个个方块字,不同的排列组合,视觉无感,每有会意便欣然忘食的精神冲击,这就是魅力。读余秋雨先生《极端之美》之昆曲,有“明月星云映入帘,众人纷纷齐上船;那朝那年那时节,琴瑟声声不夜天”的情景再现。能想象到倒映水中的明月星云,天上人间;会听的见嘈嘈切切,大珠小珠落玉盘;会感受到斜风细雨不须归,你是风我是雨,微风吹、细雨舞的浪漫。当然,那里还有“大音希声”的深邃。我这样赞美它,那里有诗酒年华,那里有风景如画,那里还有如影随行、流水人家。

管控闲暇,拓展生命的广度,延伸生命的深度。工作,最能带给我们心流;闲暇,容易造成精神熵的蔓延;管控,让我们的精神有秩序,不紊乱。把一天的工作之余,当作一天中的另一天来过。记得这样一个经历,朋友工作室的卫生间里,马桶前有一个小圆凳,上面摆本书,可想而知,那是什么样的一种情景。王阳明系列,我是在上班途中车里完成的,这样的做法不可取,这样的方法可实行。曾经跟同志们交流,下班前十分钟、二十分钟,你能干什么,你干了什么。我们的每一天,有工作开展,有社会行为,有洗衣有做饭,有聊天有娱乐,就是没有整块时间去学习去思考。成天忙忙碌碌,一天一个轮回,一年年的周而复始,就像陀螺,年年岁岁,岁岁年年被轮回抽打着旋转,像机器,从启动就每天重复一个动作,有意思吗?要知道,人不是机器。我最不喜欢“忙”这个字,我认为“忙”约等于“心”“死”,心死了就没有了思考的能力,就如同行尸走肉。事后回家,躺在沙发上,打开电视机,一二三四五六七,再一二三四五六七切换频道,却不知道看了啥,是这样的吗?或者打开手机不停的刷,却不知道刷了啥,是这样的吗?之后洗澡睡觉,用“睡去”等待明天太阳的唤醒,是这样的吗?要等有了整块时间,再读书再学习,等到了吗?等待复等待,等待等待的到来,呜呼哀哉!茶余饭后,闲谈酒后,我是不开电视要开卷的,一点一滴的积累,每天进步一点点,即使不会走到潮头浪尖,也会走在浪潮里。时间久了,你会发现一个不一样的自己。

享受孤独,感受回味的乐趣。人生不如意十有八九,常想一二。每一个人,都难免孤单,也难免孤独。孤单,正是整理精神秩序的最佳时机,孤独,正是纯净灵魂的最佳时刻。面对孤单,能不能举杯邀明月,对影成三人;面对孤独,能不能海上生明月,天涯共此时。那年雨季的一天,五点零五醒,五点二十起,躺在沙发上,抽烟,听雨,读书。时间,就这样,静悄悄的,随着烟飘散,随着雨流逝。就这样,享受一个人的孤单,沉醉一个人的孤独。原来,思绪,也是光阴。原来,回味,如此美妙。

克服困难,享受功成事遂的喜悦。经历,推动寻找人生的意义。人生处处是道场,面对困难,解决问题,是道场中的道场。痛定思痛之后,重新开启心智的旅行。那一年,息诉罢访,平安创建,赴外办案,抗击疫情。那天起,以人为本,培养爱的能力;尊重个性,激发创新创造;美化心灵,繁荣文艺文化。在今天,找到了自我,无为而无不为,明确了职责,确定了边界;找到了方法,正向激励,在生命中各环节,各阶段;找到了力量,爱的力量最强大,爱能融冰化雪,爱能负重前行,爱能攻坚克难。

心流,我的成长动力。

从当下说起。活在当下,不为前事所困,生在今天,不为明天所扰。用心用情用力活好每一天。

我要这样活。

依靠学习走向未来,塑造有趣灵魂;依靠希望走向明天,成就完美人生。

勤于学习,善于思考。学而不思则罔,思而不学则殆,用朱熹的《观书有感》激励自己:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。持续不断的输入,用创新理论武装,用先贤理论开智。

勇于实践,敢于创新。实践是检验真理的唯一标准,用陆游的《冬夜读书示子聿》激励自己:古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。持续不断的输出,用理论指导实践,用实践创新发展。

爱出爱返,福往福来。培养爱的能力,有爱才能给予爱,有爱才能感受爱。用爱面对一切,爱我爱你爱家园,爱国爱民爱自然。这世界,都是越分越少,越分越多的,唯有爱。

明确方向,端正态度。曾经有,越学习越无知的“本领恐慌”,曾经有,学海无涯苦作舟的无趣。我不喜欢“苦作舟”,学习,是多么的有趣啊,怎么会“苦”呢?当然我能理解,这个“苦”不是烦恼,是努力。用庄子的“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆矣”,来解决“无知”的恐慌,打消“无趣”的烦恼。知识大爆炸的年代,学就得了,做就罢了。

守正出新,终身成长。理论是实践的凝结,实践是理论的升华。学而习,找到了定位,无为而无不为;找到了方法,正向激励全方位;找到了力量,爱的力量最强大;找到了追求,功成事遂,百姓皆谓我自然的崇高境界。

童年值得回忆,苦难值得珍惜,成长值得骄傲,未来值得期待。

无奋斗不青春,希望在前头,我要时时心流,我要事事心流。

作者:孙贺增

编辑:李 枫

校对:刘巧敏

供稿单位:安次区检察院

厚德尚法

秉正担当

敢为人先

止于至善

《呐喊》阅读心得篇3

?呐喊》是鲁迅于1918—1922年所作小说编成的集。他批判了封建社会的弊端,揭露了黑暗势力的丑恶嘴脸,并如他自己所说的“聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”与读其他小数不同,读《呐喊》里的小说,时刻都能感受到其所塑造人物形象的鲜明特点,能感受到这个人物浓缩或折射的那一部分社会或一部分人的影子,能感受到这影子背后隐藏着的复杂的鲁迅情感。是的,鲁迅的情感是复杂的,甚至是矛盾的。在投身于伟大的民主革命前,他的情感矛盾了。面对当时黑暗的现状、愚昧的国民以及救国救民的重任,他想退缩,想消极地回避,想懦弱的躲开,以至于有了“铁屋子”这一著名的比喻。他说:“一座封闭不可打破的铁屋子,里面睡着许多人,再过一会,这些人都将在昏睡中死去,你现在大嚷将它们都吵起来后,使他们最后痛苦地窒息死去,你觉得对得起它们吗?”明显的,他差点对中国的社会及民众丧失了信心。然而他毕竟没有被困难吓倒,依然操起利剑似的笔端,投身于革命中,刻画出一张张丑恶的嘴脸,教人们认清它并撕碎它。《鸭的喜剧》就抒发了他对面对悲观境遇一味消极回避的态度的反对与批判,再次证明了他在矛盾心情中选择的正确立场。

斗争中,他的心情又矛盾了,面对遭受封建制度迫害已久的愚昧的民众。一方面,他“怒其不争”。《病》中刻画的老栓为了给自己的儿子治病,竟用钱换来沾满革命烈士鲜血的馒头。最后他的儿子还是成为了黑暗的封建势力的牺牲品;一方面他又“哀其不幸”。《明天》中的单四嫂子用毕生的积蓄还来对自己儿子生命的最后一点希望,换来对明天的最后一点期盼。然而,明天的到来却让她彻底的绝望了,他的儿子最终还是死了。《狂人日记》中借狂人之口对下一代中国孩子的成长发出担忧与悲伤的呐喊。显然作者对封建制度下人民的悲惨遭遇寄予无限的同情。同时,在这种复杂情感的影响下,《阿q正传》横空出世。作者在笔下对阿q倾注的情感不正是作者在心底对那时中国国民的那种怒火,那种哀伤吗?最终,作者还是坚持了下去,就像一位医生对他的病人不放弃最后一线希望,

生活中,他的情感也是矛盾的。一方面,近朱者赤,近墨者黑,在当时冷漠无情的社会氛围下,作者的心也曾结上了冰霜。然而,冬日的寒冷终将被春日的温暖所取代,野火烧过的荒原终将被春风再次吹绿。《一件小事》中的车夫对别人真情的帮助和善良的流露,融化了作者心中的冷淡,并以此,作者不断警醒告诫自己,从此,一直保持着心灵的温度。在生活情感的矛盾中,作者又一次经受住了考验。

还有,他在奋斗中孤独下的矛盾。一方面,它既希望与广大的知识分子,希望它们也能站起来与自己并肩作战。一方面,他认清了当时中国封建制度下知识分子的无能与软弱。在这种矛盾下,他选择了为唤醒知识分子而斗争呐喊。为此所创作的孔乙己和白光犹如两柄利剑插入了落后害人的封建制度的软肋。

在情感的矛盾中,他朝着光明而前进。有时可能在徘徊,有时可能在停歇,但他从来没有后退。艰难险阻,坚定了他必胜的信念;风雨雷电,阻不住他坚定的步伐……

《呐喊》阅读心得篇4

?呐喊》是鲁迅先生是正值五四革命精神高扬时期所作,作品真实的描绘了从辛亥革命到五四时期的社会生活,揭示了种种层次的社会矛盾,对封建制度及陈腐的传统观念进行了深刻的剖析,和彻底的否定,表现出对民族生活的浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

其实在读完《呐喊》的第一感觉,只能用两个字来形容,自责,我自己有点奇怪为什么会这样?经过我的思考后,我发现,以前人的观念真的让人不可理喻,我常常跟我身边的人说,如果我生在那个年代,我一定象孙中山那样,对人们的思想进行彻底的。

我对《呐喊》中的阿q正传,比较感兴趣,尤其是阿q,我觉得那样的年代里像啊q这样的人是少之又少,在如今发达的21世纪,也几乎没有象啊q的人了,其实我还是挺佩服啊q这个人物的,时代虽然抛弃了他,但他并没有放弃了自己,而是不断的努力活下来,,也许有人会说苟且活着还不如死,但是,生命是第一位啊,没有生命许多都是空想。

如今,像这样发达的21世纪,我想很少有人想到曾经那么愚昧的国民了,可是,你们有没有想过至今还有那些愚昧的国民的存在,也许有人会觉得不可思议,但这的确是真的。

在那些偏远山村的人们,因为接触不到先进的文化,以至仍然保留着以前的各种封建习俗,这一点也不奇怪,社会有进步,而他们似乎生活没有多大的改变,以后,我们要做的还有更多的,包括和传统,分辨传统和封建的区别,未来的日子里,我们除了自己要好好的活着之外,也要帮助别人好好的活着,因为我们的社会在进步。

《呐喊》阅读心得篇5

寒假,我看完了鲁迅写的一本书《呐喊》,这本书写了一个又一个不幸者让我最伤感的一篇是《阿q正传》,它主要讲:一个叫阿q的人,他住在未庄的土谷祠里,他有没有固定的工作,只给人们做短工,割麦,舂米,撑船等。不管谁打他,他都会想:我总算被他打了,这世界真不像样……便愉快的到酒店里喝了几碗酒和别人调笑一通,愉快的回到了土谷祠。到后来,人们很少叫他工作,他打听到了,一个叫小d的人抢了他的工作,别人都叫他了。当阿q遇到他时他们便打了起来不分胜败,但人们还是不叫阿q。阿q偷了两个萝卜,便进城去了。当阿q回来时,就变富裕了,这些钱都是阿q来的。阿q最后是被枪毙死的。

在《呐喊》这本书中,鲁迅沉痛地刻画了一个又一个“从昏睡中入死灭”的不幸者,他怀着极大的同情“哀其不幸”,又怀着急切的心情“怒其不争”。这些小说实质上是对近代中国人灵魂的伟大拷问,也是在医人之心。

读完了这本书,我知道了在近代,人们生活是那么困苦,没有社会规定,也没有法律法规,那时的人们生活的十分迷茫,不知道未来,也没有自己的理想。而现在,有了各种规定,也有了法律法规,人们十分醒悟,能知道未来,了解过去,只要努力就有光明的未来,所以我们可以快乐安心地成长。

《呐喊》阅读心得篇6

它无穷的魅力,风行了大半个世纪,至今不衰。中学阶段我们己经学习了不少鲁迅的文章,多出自第一部小说集《呐喊》。

?呐喊》收入了鲁迅先生1918-1922年所作的15部小说。这些小说反映了五四前后中国社会被压迫者的痛苦生活和悲惨命运。

在《呐喊》自序中,鲁迅回顾了自己的人生经历,反应了他思想发展的过程和从事文学工作的目的和态度。同时也说明了这些小说的由来和起名的原由。

?狂人日记》塑造了一个反封建战士——“狂人”的形象。作者通过狂人的叙述,揭露了旧社会是一段吃人的历史;披着“仁义道德”外衣的封建家庭制度和封建礼教,其本质是吃人。作者在描写狂人的多疑、妄想时语言似杂乱而实敏锐,即符合精神病人的特点,又道出了被压迫者的心声从而成功的塑造了貌似狂人却是象征着一位反封建战士的形象。

?孔乙己》也是我们此较熟悉的一篇文章,本文塑造了一个封建社会中没落知识分子的经典形象,穷困、潦倒、迂腐、麻木的孔乙己,深受封建科举制度的毒害,作者抨击了民众精神的麻木和社会对苦难者的冷漠,同时谴责了腐朽的'封建科举制度。本篇的结构严谨,先是开端,交待了环境和气氛;其次发展,介绍人物;再是高-潮,提示了社会的冷酷无情。本文在描写人物性格方面十分出色,多用侧面描写用第一人称“我”——酒店小伙计来欢察孔乙己,本文的语言也极精炼简洁。孔乙己结结吧吧地为自己靠不住的清白辩解时,那一句自欺欺人的“窃书不能算偷”,将旧时代知识分子自命清高,迂腐不堪的形象毕现无余。

?明天》是鲁迅着力反映妇女悲惨命运的小说之一。本文通过寡妇单四嫂子痛失独子描写,展示了一副中国妇女孤立无助的图景,同时抨击了黑暗社会的吃人本质。

?阿q正传》是鲁迅小说的代表作,是中国文学史上的名篇。本文塑造的阿q的形象可谓是深入民心,本文讲述了一个个即独立又关联的故事,形象的刻画了“阿q”的性格特征,及其精神胜利法,往往能引起读者会心一笑。但笑过以后却又不禁同情阿q,本文的语言可渭是独具匠心,却又恰倒好处,如“阿q”调戏了小尼姑而“十分得意的笑”,酒店里的人也“九分得意的笑”,阿q从城里发财回来,大名从“浅闺”传到“深闺”里去了。相对于“深闺”的“浅闺”和相对于“十分”的“九分”,用得十分形象而幽默。给人以别致之感。

?社戏》是鲁迅先生的代表作品之一,作者少年时代在农村看社戏经久不忘,到了成年,在北京看的京戏却索然无味。在回忆的对比中赞美了农民子女的优秀品质,农村是作者少年时代的乐土,可以不必读书,可以钓鱼放牛,可以看社戏,作者描摹出孩子的真实心理。而且,作本文的心理描写也非常出色,例如对看社戏雇不到船时的急切和有船时的轻松两种心情,刻画的十分真实。作品对人物的刻画,也相当生动形象,突出了其个性:双喜热情、机灵,直率;阿发无私、能干;六一公公纯朴,大度,都只用了简简单单的几笔便勾画出了他们各自的特征。作者用抒情的文字描写自然山水景致,诸如豆麦和水草的清香,月色的朦胧,笛声的宛转悠扬,营造了一种恬静淡雅的夜景,给本文增添了不少魅力,演社戏看社戏的习俗风情都发出浓厚的乡土气息,民风的描述起了衬托作用,使作品读起来亲切感人。

没有华丽的语言,故事也并不引入入胜,在鲁迅的作品里,表现的是他那忧国忧民的民族责任感,是他对中华民族的深深热爱。他的作品尖锐有力评击地评击了不合理的封建制度,他的言语犀利,像尖刀一样直刺敌人的心脏。同时,鲁迅先生也对生活在这样社会的人们深感“哀其不幸,怒其不争”,希望通过《呐喊》小说集的呐喊,唤醒麻木的灵魂,被压迫的人们。

《呐喊》阅读心得6篇相关文章:

★ 论语阅读心得7篇